本文目录一览:

在考古发掘中依据什么原理

1、在考古发掘中,依据层位收集是考古的基本原理,这一方法源自于地质学中的层位学启发。考古地层学是确定考古遗存相对年代的最直接证据,也是科学地获取考古资料的基础。在某个地点,古代人类的活动(如居住)形成了不同时间的文化层和遗迹单位(如房址),这些单位是按时间先后,自下而上依次堆积而成的。

2、在考古发掘中,依据层位收集这是考古的地层学原理。在考古发掘中,依据层位收集出土物,便不会造成年代的混乱,这是考古基本的地层学原理。这个方法是受到地质学中的层位学的启发。考古地层学是确定考古遗存相对年代的最直接证据,也是科学地获取考古资料的基础。

3、在考古发掘中,依据层位收集这是考古的地层学原理。依据层位收集出土物是地层学原理,不会造成年代混乱。文化层形成的基本原理:地层层序律—新的在上,老的在下。文化层的划分:主要依据土质、土色、包含物和遗迹现象划分地层。

4、在考古发掘中,依据层位收集这一基本原理,是确保出土物年代准确性和文化序列连续性的关键。考古学家通过分析地层的形成过程,可以准确地确定不同出土物的时间归属。当古代人类在一个地点长期居住或活动时,他们留下的遗物会随着岁月的流逝而逐渐积累,形成多个文化层和遗迹单位,如房址等。

古墓里有吃尸体的虫子么

1、在古墓中发现吃尸体的虫子并不是什么罕见现象。在考古学中,确实存在一些昆虫,如苍蝇的幼虫,它们会在尸体上产卵,孵化后成为蛆虫,以此为食。这种现象在温暖的气候中更为常见,因为这样的环境为虫子的生长提供了理想的条件。蛆虫的存在有助于分解尸体,但在现代考古挖掘中,考古学家会采取措施防止虫子的侵害,如使用化学药剂或密封保存尸体,以保护考古资料的完整性。

2、尸蟞虫是虚构生物,现实中不存在。尸蟞是《盗墓笔记》中一种极其骇人的小虫。聚集在僵尸体内,吸取营养。尸蹩在古墓可以生活千百年,主要食物是死尸的内脏,也会钻入生人的身体。尸蹩是盗墓者的克星,遇到尸蹩,没方便的工具,很容易会因此丧命。《盗墓笔记》中有很多对尸蹩的描述。

3、核心虫类盘点 尸蟞:古墓“常驻居民”,甲壳坚硬,群体行动,以尸体为食,唾液有尸毒,触发机关时会疯狂攻击人。 蟞王:尸蟞的变异体,藏于六角青铜铃铛内,体型小但毒性极强,沾血即致命,七星鲁王宫篇关键威胁。

4、尸蟞是《盗墓笔记》系列小说中虚构的一种极其骇人的奇虫。以下是关于尸蟞的详细解生活环境:尸蟞通常会聚集在古墓内,以尸体为食。毒性:尸蟞具有剧毒,被其碰到就会在皮肤上出现红疹,并迅速向全身蔓延,最终可能导致死亡。弱点:在小说中,尸蟞的弱点是张起灵的血液。

5、尸蟞体型虽小,仅有手掌大小,但全身青色,外表狰狞,是吃尸体长大的虫子,寿命极长,拥有强大的攻击性,并且常常群起而攻之,所到之处,无一活物。现实中,尸蟞是否真的存在?其实,在《山海经》中,就有类似的描述。

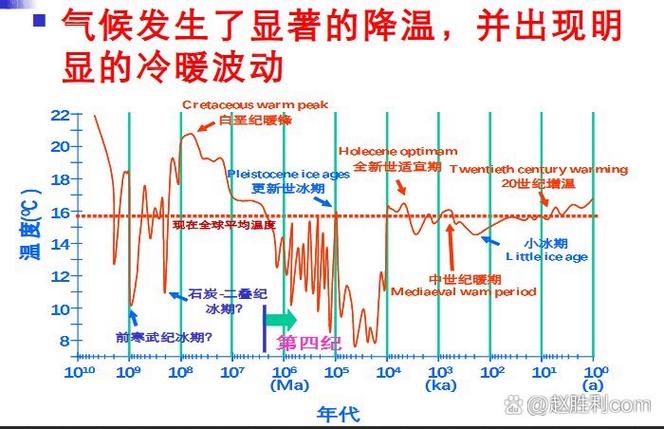

如何解开史前气候变化之谜?

1、而在私人文献(如文人笔记)中有时会出现一些指示气候变化趋势的细节,比如冯梦祯的《快雪堂日记》就记载了1588-1644年27个年份里,苏宁杭等江南地区的桃花、梅花、玉兰等的始花或盛花日期。这些春季植物物候期平均较20世纪60-80年代晚3天以上,反映出此段时期春季温度整体上要低于现代。

2、目前,米兰柯维奇在1920年提出的理论认为,地球轨道的不规则变化影响了地球吸收太阳能的数量,进而导致地球突然降温。尽管这一理论能够解释短期冰河期的发生时间,但其不足之处在于,地球轨道的不规则性对地球吸收太阳能的影响仅为1%或更低,这不足以引发显著的气候突变。

3、科学家通过气候模型和观测数据进行研究来进一步理解厄尔尼诺现象对气温变化的影响,并努力提高气候预测的准确性和可靠性。

4、在该地建立墓地有助于界定以前分散的狩猎采集者群体的成员资格,这被认为是当时的人们缓解在获取湖泊资源方面的潜在冲突的措施。但是,研究小组发现,当气候好转时,该墓地在很大程度上就不再使用了,因为人们可能回到了一个更加流动的生活方式,而湖泊变得不那么重要。

5、内容概述:绘本解释了史前时代的气候变化对生物和地球的影响。气候变化是史前时代生物演化和地球环境变迁的重要因素之一。教育意义:通过了解史前时代的气候变化,孩子们可以更加深刻地认识到环境保护的重要性,培养了他们的环保意识。史前动物的进化 内容概述:绘本介绍了史前动物的进化过程和适应策略。

6、地磁逆转造成的极端气候变迁,与太阳活动极小期,都刚好在 42000 年前同时发生。为纪念和宇宙神秘数字 42 的巧合,研究团队将这段时间称为 「亚当斯事件」(Adams Event) ,以向提出这个数字的经典科幻作品《银河便车指南》作者道格拉斯·亚当斯(Douglas Adams)致敬。

猛犸象化石出现在西伯利亚冻土层,胃中食物为啥是热带植物的果实?

1、这过程中, 广袤寒冷的西伯利亚大草原成了猛犸象的天堂 。西伯利亚永冻土层中猛犸象化石,证明其身体特征符合冰原环境, 吃的也是当地冻土带的草本植物 。末次冰期(5—2万年)后,地球气候变暖,北方大陆寒带、温寒带地区向极地缩小,猛犸象栖息地骤减。随着人类发展壮大,猛犸象生存受到威胁,如捕食(推测)。

2、西伯利亚的冻土带中,考古专家发掘出一具保存完好的猛犸象木乃伊,这不仅是珍贵的化石,更是揭示真相的关键。通过对猛犸象胃部的解剖,科学家们揭示了惊人的真相:猛犸象的消化系统并不适合其主要食物——苜蓿,而杂草和苔藓却大量充斥其中。

3、与现代象不同,猛犸象并非生活在热带或亚热带地区,而是适应了北方严寒气候的古哺乳动物。猛犸象的化石在亚、欧大陆北部及北美洲北部的更新世晚期寒冷地区有所发现。苏联西伯利亚北部和北美的阿拉斯加半岛的冻土层中,曾发现带有皮肉的完整个体,胃中仍保存有当地生长的植物。

4、猛犸一词源自俄罗斯古文字mammut,意思就是地下潜伏的事物,因为在猛犸被发现的时候,是在西伯利亚永久冻土层当中,因而取名为猛犸。

5、在苏联西伯利亚北部及北美的阿拉斯加半岛的冻土层中,曾发现带有皮肉的完整个体,胃中仍保存有当地生长的冻土带植物。我国东北、山东长岛、内蒙古、宁夏等地区也曾发现过猛犸的化石。科学家认为,猛犸的死亡原因可能是突如其来的冰期,使得死亡后的尸体即遭冻结,未来得及腐烂。

6、苏联西伯利亚北部及北美的阿拉斯加半岛的冻土层中,都曾发现带有皮肉的完整个体,胃中仍保存有当地生长的冻土带的植物。我国东北、山东长岛、内蒙古、宁夏等地区也曾发现过猛犸的化石。科学家认为,地球上的猛犸是死于突如其来的冰期,使得死亡后的尸体即遭冻结,故未来得及腐烂。

本文来自作者[ctbia]投稿,不代表彼岸号立场,如若转载,请注明出处:https://ctbia.cn/ylzx/202510-12321.html

评论列表(3条)

我是彼岸号的签约作者“ctbia”

本文概览:本文目录一览: 1、在考古发掘中依据什么原理 2、古墓里有吃尸体的虫子么...

文章不错《考古学中的气候密码(古气候学家可以根据古格地貌)》内容很有帮助